Рентген легких при ревматоидном артрите

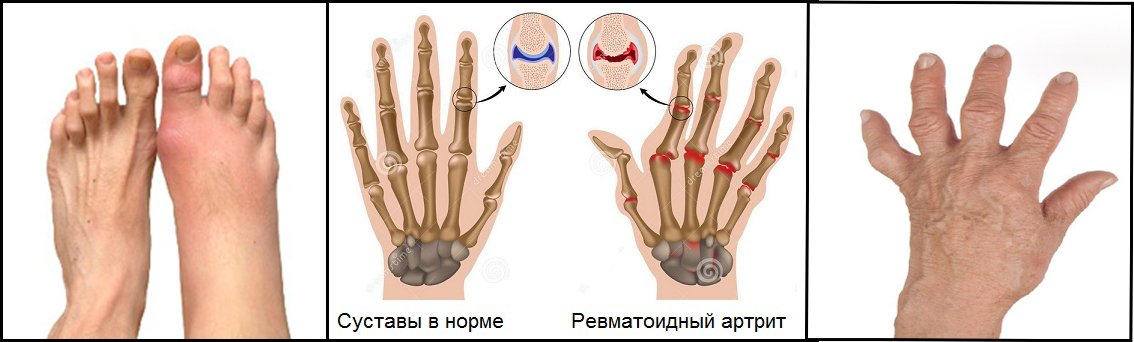

Ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание, которое характеризуется поражением соединительной ткани, входящей в структуру суставов. Патология хроническая, прогрессирующая. Одной из классификаций заболевания, на основании которой подбирается тактика проводимого лечения, является выявление рентгенологической стадии ревматоидного артрита. На основании данных исследований можно судить о длительности и активности процесса.

Классификация заболевания по рентгенологическим стадиям

Патогенетическим механизмом развития ревматоидного артрита является аутоиммунная перекрёстная реакция. Антигенная структура гемолитического стрептококка, относящегося к группе В, по своему строению сходна с соединительной тканью организма человека.

При инфицировании микроорганизмом (острый или хронический тонзиллит, пиелонефрит, кишечная патология) возможно повреждение выработанными антителами собственных тканей. В первую очередь страдают суставы. С каждой новой ревматической атакой область поражения расширяется и изменения становятся необратимыми и тяжёлыми.

На ранних стадиях при первых признаках на рентгенограмме можно и не выявить изменений. Но чем дальше прогрессирует процесс, тем явными становятся повреждения. Выделяют четыре рентгенологические стадии патологии.

Первая стадия

Первая стадия характеризуется как самая лёгкая, изменения обратимы и излечимы. Клинически пациент жалуется на утреннюю скованность в движениях кистей, визуально отмечаются отеки в районе мелких суставов пальцев рук. Чаще признаки связывают с недавно перенесённой инфекционной патологией (ангиной, тонзиллитом, инфекцией мочевыводящих путей, стрептодермией и др.).

Первая стадия

Первыми страдают мелкие суставы кистей рук, стоп. Рентгенологические признаки первой стадии ревматоидного артрита:

- преимущественное воспаление мягкотканого компонента, имеющее вид уплотнений структур над поражённым суставом;

- незначительное сужение межсуставной щели, которое не визуализируется на рентгеновском снимке;

- начальные проявления остеопороза в виде локальных просветлений костных структур и разрыхления только суставных поверхностей.

Вторая стадия

Клинически вторая стадия проявляется в виде сильной тугоподвижности рук в течение нескольких часов, преимущественно утром и к вечеру. Изменения более выражены, проявляются в виде отёчности и видимой деформации, манипулятивные движения кистей значительно затруднены (пациенту трудно вдеть пуговицу в петлю, нитку в иголку, завязать шнурки).

Вторая стадия

Вторая стадия

В области суставов пальпируется уплотнение, часто присоединяются кожные проявления в виде ревматоидных узелков, кожа над ними гиперемирована. Боли в ногах носят острый характер, ходьба затруднена, наблюдается хромота.

Вторая рентгенологическая стадия заболевания разделяется на две подгруппы, в зависимости от степени повреждений в виде эрозии суставной поверхности:

- подгруппа А второй рентгенологической стадии характеризуется отсутствием эрозий на суставных поверхностях, на снимке выявляют околосуставной остеопороз в виде кист (локальные просветления костных структур), участков костных уплотнений и более заметное сужение щели между суставными поверхностями;

- подгруппа Б второй рентгенологической стадии патологии помимо основных проявлений характеризуется появлением эрозий поверхностей суставов, не более, чем в четырёх местах.

Третья стадия

Клинически характеризуется полной неподвижностью мелких суставов. Патология распространяется на крупные: лучезапястные, локтевые, коленные, голеностопные, верхний плечевой пояс и даже межпозвоночные сочленения в редких случаях. Пациент испытывает затруднения при ходьбе вследствие выраженного болевого синдрома и тугоподвижности коленных суставов.

Третья стадия

Третья стадия

Происходит деформация кистей в виде «плавника моржа» (подвывихи пястно-фаланговых сочленений) или «шеи лебедя» (формирование стойких сгибательных контрактур пястно-фаланговых сочленений и переразгибание межфаланговых суставов), невозможность отведения большого пальца кисти. Больной не может выполнить простейшие манипулятивные действия руками, в том числе испытывает затруднения в удерживании чашки, ложки и так далее.

Кости становятся хрупкими из-за выраженного дегенеративного процесса. Учащаются случаи подвывихов, вывихов, патологических переломов. Заживление повреждений длительное, требует проведения оперативных вмешательств.

Третья степень ревматоидного артрита на рентгене:

- образование единого костного блока в районе мелких суставов кистей;

- более 5 участков эрозии костной ткани;

- сужения суставных щелей мелких и крупных суставов;

- появление остеопорозных кист;

- формирование кальцификатов мягких тканей (ревматоидные узелки), которые на снимке выглядят как участки затемнения округлой формы, диаметром до 2 см в районе мягкотканого компонента вокруг суставов (чаще кисти, локтевые, коленные).

Четвёртая стадия

Терминальная стадия ревматоидного процесса, которая необратимо инвалидизирует больного. Выполнение простейших бытовых действий невозможно из-за выраженного болевого синдрома и стойких контрактур суставов (неподвижность). У пациента атрофируются мышцы из-за отсутствия движений. Человек не может обслуживать себя самостоятельно (поесть, сходить в туалет) и требует регулярной помощи.

Четвёртая стадия

Четвёртая стадия

По результатам рентгенографии суставов выявляют следующие изменения:

- отсутствие суставной щели с уплотнением в области сочленения и формированием анкилозов (контрактур суставов) и субхондральных остеосклерозов (из-за усиления трения хрящевых структур при отсутствии суставной щели они кальцифицируются и склерозируются, становятся плотными, теряют амортизационные возможности);

- на суставных поверхностях формируются костные наросты — остеофиты, имеющие заострённую форму;

- остеопороз может перерасти в остеонекроз.

Эрозии костей при патологии

Эрозии костных структур делят на три вида:

- Краевая или поверхностная — выявляется уже на второй стадии в суставах, где отсутствует хрящевая структура и трение более жёсткое.

- Компрессионная — происходит из-за усугубления процесса и провала кости в месте повреждения.

- Деформирующая — формируется из-за разрушения костной пластины, визуально наблюдается видимая деформация кости, характерна для 4 стадии патологии.

Единичные эрозии костей запястья

Единичные эрозии костей запястья

При появлении эрозий костей излечить заболевание практически не удаётся. Длительная многокомпонентная терапия помогает лишь приостановить прогрессирующий процесс.

Лечение и профилактика ревматоидного артрита

Лечением патологии занимается врач ревматолог. Лечение заболевания комплексное и многокомпонентное:

- Диетотерапия. В рационе должны преобладать продукты богатые кальцием (молоко, творог, свежие овощи и зелень), при избыточной массе тела существует необходимость в сбрасывании веса для снижения нагрузки на суставы нижних конечностей. Также полезны продукты, способствующие поддержанию хрящевых структур: желе, агар-агар, холодец, заливная рыба.

- Медикаментозное лечение.

- Патогенетическая терапия. Назначаются противовоспалительные препараты нестероидного («Диклофенак», «Нимесил») и стероидного ряда («Преднизолон», «Дексаметазон»), они помогают купировать болевой синдром и снизить воспаление. Для предотвращения аутоиммунного процесса назначаются цитостатики («Метотрексат», «Циклоспорин»), биологические препараты («Ритуксимаб», «Энбрел»).

- Этиотропная терапия. Применяются антибактериальные средства («Бициллин») для предупреждения рецидива стрептококковой инфекции.

- Симптоматическая терапия. Включает применение хондроитиновых препаратов и препаратов гиалуроновой кислоты для поддержания хрящевых структур, кальций с витамином Д3.

- Физиотерапия и лечебная гимнастика. Позволяет при помощи физических упражнений, электрофореза, магнитной терапии улучшить гемодинамику в области поражения, активизировать процессы регенерации.

- Оперативные методы. Применяются на крайних рентгенологических стадиях (третья и четвёртая) при наличии вывихов, контрактур и анкилозов, патологических переломов.

Профилактикой ревматоидного артрита является своевременное и правильное лечение инфекционных заболеваний и недопущения появления хронических очагов. На начальных стадиях (1-2) необходимо развивать мелкую моторику кистей, рук — это помогает избежать стойких изменений благодаря нормальной гемодинамике.

Таким пациентам рекомендовано начать вышивать, вязать, рисовать. Также требуется правильно питаться для профилактики дегенеративных патологий хрящевых и костных структур.

Ревматоидный артрит — серьёзная патология, которая на крайних стадиях развития приводит к инвалидизации пациента. Развиваться заболевание может как во взрослом, так и в детском возрасте. Прогрессирование приводит к ухудшению общего самочувствия и появлению стойких необратимых изменений в области суставов.

Видео

Источник

Ревматоидный артрит — заболевание хронического характера, которое поражает соединительную ткань суставов. Данная ткань находится также и в лёгких, по этой причине поражение парного органа при воспалительной болезни — не редкость.

Причины возникновения

Воспаление затрагивает синовиальную оболочку суставной ткани. Клетки иммунной системы разрушают и повреждают её. Инфекционный агент при развитии ревматоидного артрита отсутствует. При отсутствии своевременного лечения полностью утрачивается подвижность пораженной области. Врачи выделяют несколько факторов, повышающих вероятность развития воспаления суставной ткани и его сопутствующих симптомов:

- наследственный фактор, нарушение возникает при нарушении некоторых генов, которые отвечают за функционирование иммунной системы;

- любой вирус постепенно встраивается в геном клетки, что упрощает их дальнейшее повреждение;

- воздействие окружающей среды, длительное пребывание на холоде провоцирует сбой в иммунной системе, сюда также можно отнести воздействие радиации, ядов и других химических соединений;

- нарушение гормонального фона.

О чем говорит поражение лёгких при ревматоидном артрите

Коллаген в легких и коллаген в области суставных тканей очень похожи. По этой причине иммунные комплексы оседают не только в области сустава. Поражение легких — часто встречаемое внесуставное поражение при ревматоидном артрите. Комплексы иммунной системы проникают в альвеолы, провоцируя химические реакции. В результате прогрессирует раздражение слизистой. Кроме асептического воспаления в легких начинается инфекционное. Имеет хронический характер. Отличительная черта — обострение воспаления в легких совпадает с обострением суставной симптоматики при ревматоидном артрите. У больного может развиться хронический бронхит, плеврит, эмфизема и другие поражения лёгких.

С чем можно перепутать поражение лёгких

Отличий между самостоятельным лёгочным заболеванием и поражением лёгких иммунной системой почти нет. Характерные черты для второго случая — связь патологии с ревматоидным артритам и низкая эффективность традиционных методик лечения. Поражение легких подразумевает одно из следующих нарушений:

- пневмония, сопровождается кашлем и мокротой, у больного повышается температура до 39 градусов, появляются симптомы интоксикации. Выраженность симптоматики зависит от индивидуальных особенностей организма;

- бронхит, которые развивается при воспалении суставной ткани, быстро принимает хронический характер. Изначально проявляется в виде сухого кашля, постепенно из лёгких выходит мокрота. Острый бронхит длится не более 14 дней;

- обструктивное поражение лёгких, подразумевает периоды кашля вместе с удушьем. Заболевание прогрессирует при спазмировании бронхов, мокрота выделяется с трудом;

- эмфизема проявляется в виде отдышки, развивается при бронхите или обструктивном поражении лёгких;

- плеврит, изначально выражается сухим кашлем и болезненными ощущениями в области груди. Дискомфорт усиливается при глубоких вдохах.

Как избавиться от поражения лёгких при артрите

Для устранения симптоматики воспалительного процесса требуется придерживаться следующих рекомендаций:

отказаться от алкогольных напитков, курения, приёма наркотических препаратов;

- избегать стрессов;

- придерживаться сбалансированного рациона питания;

- избегать переохлаждений;

- каждый день заниматься физкультурой;

- контролировать уровень давления в сосудистых каналах.

Как лечить

Если поражение лёгких — следствие ревматоидного артрита, терапия подразумевает устранения воспалительного процесса в суставных тканях. Курс лечения индивидуален, направлен на улучшения самочувствия больного, препятствование обострению заболевания.

Медикаментозное лечение

Врач назначает комплекс лекарственных препаратов для большей эффективности:

- противовоспалительные средства помогают избавиться от боли, устранить отчёность, восстановить подвижность поражённой суставной ткани;

- глюкокортикостероиды используют в виде уколов или средств местного применения, в короткий промежуток времени устраняют отёчность и воспаление;

- витаминные комплексы, позволяют укрепить костную ткань, препятствуют дальнейшему разрушению хрящей и костей;

- хондропротекторы ускоряют восстановление хрящей.

Хирургическое лечение

При низкой эффективности консервативных и медикаментозных методов назначают оперативное вмешательство. Больному заменяют синовиальную оболочку поражённого сустав на имплант.

Консервативная терапия

В комплексе с лекарствами используют физиотерапевтические процедуры, массаж. Больному корректируют рацион питания, составляют курс физической культуры. Устранить болезненные ощущения в поражённом суставе и легких помогают лечебные ванны.

Отзывы пациентов

Точность диагностики и качественное обслуживание — главные приоритеты нашей работы. Мы ценим каждый отзыв, который оставляют нам наши пациенты.

Источник

Вопрос о собственно ревматоидной патологии органов дыхания в течение многих лет был дискуссионным; определенные противоречия в этом отношении сохраняются и до настоящего времени.

РА могут быть присущи четыре основных типа патологических изменений легких — плеврит, интерстициальный пневмонит, ревматоидные узелки и особый вариант пневмокониоза (синдром Каплана).

Плеврит — самое частое ревматоидное поражение легких. Он может встретиться на разных этапах заболеваний (включая самые ранние). Наблюдается чаще у мужчин и обычно не имеет клинических симптомов, обнаруживают его при плановом рентгенологическом исследовании в виде характерного накопления жидкости в плевральных полостях или остаточных явлений — плевральных сращений. Боль при дыхании, укорочение перкуторного звука, ослабление дыхания, шум трения плевры, одновременное повышение температуры отмечаются сравнительно редко и ввиду малой выраженности часто остаются вне поля зрения.

Выпот может накапливаться очень быстро и обычно бывает небольшим и двусторонним, редко наблюдается значительный односторонний экссудат. Экссудат имеет кислую реакцию (рН менее 7,0), содержание белка от 30 до 70 г/л (чаще 30—35 г/л), лейкоцитов менее 5·109/л с преобладанием лимфоцитов и иногда небольшой эозинофилией, содержание сахара менее 1,6—2,2 ммоль/л (30—40 мг%), активность ЛДГ выше, чем в сыворотке крови, при длительно существующем выпоте обнаруживают кристаллы холестерина.

По иммунологической характеристике ревматоидный плевральный экссудат во многом напоминает синовиальную жидкость из воспаленного сустава. В нем закономерно обнаруживают аналогичные иммунные комплексы; РФ в титре, равном титру в сыворотке или превосходящем его; снижение содержания компонентов комплемента, особенно С4; нейтрофилы, фагоцитировавшие иммунные комплексы, т. е. аналоги рагоцитов синовиальной жидкости.

Обращает внимание часто обнаруживаемый низкий уровень сахара (иногда ниже 1,5 ммоль/л!) как в синовиальном, так и в серозном (плевральном и перикардиальном) экссудатах при РА. Эта важная в дифференциально-диагностическом отношении особенность может отражать повышенное потребление глюкозы при ревматоидном воспалении либо нарушение ее активного транспорта через биологические барьеры, свойственные именно этому заболеванию.

Выраженность воспалительной реакции в плевральной полости по сравнению с полостью сустава гораздо ниже как по клеточной характеристике плеврального выпота (меньшее количество лейкоцитов и нейтрофилов), так и по клиническому течению, которое обычно оказывается латентным. Течение ревматоидных плевритов обычно благоприятное.

Как правило, они в течение нескольких месяцев подвергаются обратному развитию даже без специального лечения, хотя некоторые авторы считают целесообразным назначать кортикостероиды внутрь или внутриплеврально. Выраженный фиброз плевры с нарушением экскурсии легких, требующий хирургической декортикации, описан как очень редкое осложнение.

Плевральный выпот у больных РА может быть связан не только с ревматоидным плевритом. Нередко речь идет о транссудате у больных с недостаточностью кровообращения вследствие различных причин, в том числе и недиагностированного ревматоидного слипчивого перикардита. Следует помнить и о других типах плеврита — туберкулезном, метапневмоническом и т. д.

Бурный односторонний экссудативный плеврит у больного РА (особенно ослабленного, длительно получающего кортикостероиды) на фоне высокой температуры и ознобов очень подозрителен в плане эмпиемы, которая может развиться на фоне истинного ревматоидного плеврита. В подобных случаях весьма информативно исследование плеврального выпота — при транссудате низкий уровень белка и лейкоцитов, нормальное содержание сахара, ЛДГ и холестерина; при эмпиеме — лейкоцитоз выше 50—60·109/л, положительные бактериологические данные и т. д.

Интерстициальный пневмонит (диффузный легочный фиброз, фиброзирующий альвеолит) относительно чаще встречается у больных РА с прогрессирующим суставным процессом и высоким титром РФ и другими признаками иммунологической активности (противоядерные антитела, криоглобулины, нарастание иммунных комплексов [CervantesPerez P. et al., 1980].

Общая частота данного синдрома при РА невелика—около 1,5%, что не раз вызывало сомнения в патогенетической основе такого сочетания. Однако результаты биопсии легочной ткани и анализа альвеолярного экссудата (инфильтрация нейтрофилами и эозинофилами, нарастание IgG), положительная динамика этих результатов после лечения преднизолоном и отмеченный выше параллелизм с уровнем РФ и другими иммунологическими показателями позволяют полагать, что связь данной патологии с ревматоидным процессом не случайна. Это мнение подкрепляется также нередким сочетанием интерстициального пневмонита с другими системными проявлениями РА и наибольшей частотой при синдроме Фелти.

Основные клинические признаки рассматриваемого синдрома — сухой кашель и медленно прогрессирующая одышка, влажные хрипы в нижних отделах легких без значительного изменения характера дыхания и притупления перкуторного звука; на поздних стадиях — цианоз и другие симптомы легочно-сердечной недостаточности. Сравнительно часто обнаруживают утолщения концевых фаланг пальцев в виде «барабанных палочек» и изменения ногтей типа «часовых стекол». Показатели функции легких (жизненная емкость, интенсивность газообмена и др.) снижаются, иногда очень значительно.

Рентгенологически на первых этапах отмечается усиление интерстициальной структуры легких, затем появление на этом фоне «пушистого» рисунка, характерного для экссудативного альвеолита. Все изменения наиболее выражены в нижних долях, верхушки почти никогда серьезно не поражаются. По мере прогрессирования патологического процесса формируется типичная клиника диффузного легочного фиброза с рентгенологической картиной «пчелиных сотов» (сочетание выраженного фиброза с мелкими участками повышенной воздушности в базальных отделах).

В литературе имеется тенденция связать отдельные случаи интерстициального пневмонита с некоторыми антиревматическими средствами — препаратами золота, D-пеницилламином, метотрексатом, циклофосфамидом и даже бутадионом. Трактовка подобных наблюдений весьма сложна. Следует исходить из того, что интерстициальный пневмонит при РА заведомо чаще развивается вне связи с какой-либо терапией. Случаи, где такая связь предполагается, являются редким исключением.

Мы считаем, что у соответствующих больных речь идет об индивидуальной (по-видимому, иммунной) реакции на лекарственный препарат. Это мнение косвенно подтверждается тем, что все перечисленные лекарства способны вызывать спектр иммунных реакций, а также принципиальной обратимостью легочной патологии после отмены соответствующего препарата (в отличие от интерстициального пневмонита, развившегося при РА вне явной связи с экзогенным агентом).

Таким образом, рассматриваемый синдром имеет, по-видимому, различную патогенетическую основу: у одних больных он в большей степени отражает основной патологический процесс, у других — иммунную реакцию на лекарственные средства.

Ревматоидные узелки, которые могут иметь различную висцеральную локализацию, довольно редко обнаруживают в легких. Как правило, речь идет о случайной рентгенологической находке у мужчин, больных классическим РА с высоким содержанием в сыворотке крови РФ. Количество ревматоидных узелков в легких варьирует от одного до десятков, а размеры — от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Их расположение чаще субплевральное, нередко в верхних отделах.

Как правило, они не сочетаются с такими свойственными РА легочными проявлениями, как диффузный фиброз легких и экссудативный плеврит. В редких случаях возможно разрушение узелка с кровохарканьем и образованием небольших каверн, а при плевральной локализации — возникновение пневмоторакса. У большинства больных ревматоидные узелки в легких подвергаются обратному развитию независимо от лечения.

В диагностически трудных ситуациях (появление узелков до симптомов артрита) показана биопсия, с помощью которой обнаруживают в подобных случаях гистологическую картину, типичную для ревматоидного узелка любой локализации, — центральный некроз, палисадоподобное расположение эпителиоидных клеток, инфильтрацию лимфоцитами и моноцитами и облитерирующий васкулит.

Синдром Каплана, впервые описанный в 1953 г. у шахтеров, по существу представляет собой разновидность описанного выше узловатого поражения легких. К особенностям его относят сочетание множественных и обычно крупных (более 1 см в диаметре) ревматоидных узелков в легких с пневмокониозом. Эти узелки часто распадаются с образованием полостей или кальцифицируются. Полагают, что обильно поступающие в легкие частицы пыли (угольной, асбестовой, кремниевой и др.) могут повреждать легочную ткань, что у больных РА способствует образованию в этих очагах ревматоидных узелков.

Среди шахтеров с пневмокониозом, заболевших РА, синдром Каплана встречается, по данным некоторых авторов, в 25% случаев. Как правило, это больные с высоким уровнем РФ в сыворотке крови и частым развитием подкожных узелков.

Нередко синдром Каплана предшествует клиническим проявлениям РА, а у ряда больных легочная патология остается изолированной и суставные симптомы вообще не развиваются. Однако и в этих случаях у большинства больных в сыворотке крови обнаруживают РФ.

Функция легких при синдроме Каплана нарушается незначительно.

Факторы риска относительно развития при РА именно легочных изменений широко обсуждаются в литературе. Правомерность самой постановки этого вопроса очевидна на примере синдрома Каплана, для возникновения которого бесспорным фактором риска (как и фактором патогенеза) является контакт с минеральной пылью. К другим важным факторам риска можно уверенно отнести мужской пол, наличие синдромов Фелти или Шегрена.

Для развития интерстициального пневмонита, по мнению многих авторов, серьезное предрасполагающее значение имеют курение, высокая воспалительная и иммунологическая активность ревматоидного процесса [Hyland R. et al., 1983], пожилой возраст и сопутствующие неспецифические легочные инфекции. Высказываются предположения о предрасполагающей роли HLADR4 и HLADR3, а также гетерозиготного носительства генов, ответственных за угнетение ингибиторов протеаз.

Мы уже отмечали, что в единичных случаях интерстициальный пневмонит может быть реакцией на длительно действующие антиревматоидные препараты — соли золота и D-пеницилламин, причем после отмены эгих лекарственных средств легочные изменения подвергаются обратному развитию. Аналогичные соображения высказывались также по поводу иммунодепрессантов — циклофосфамида, метотрексата и хлорбутина (но не азатиоприна), хотя в этих случаях нельзя полностью исключить активирование ими легочной инфекции.

При назначении D-пеницилламина описывались также острые облитерирующие бронхиолиты, в том числе с летальным исходом. Этот синдром, однако, очень редко наблюдается и у больных РА, не лечившихся данным препаратом; его действительная связь с заболеванием не вполне ясна (не исключается острая интеркуррентная вирусная инфекция). Облитерирующий бронхиолит характеризуется быстро прогрессирующей одышкой, сухим кашлем, диффузными влажными хрипами и свистящими хрипами на середине выдоха. Рентгенологическая картина может быть нормальной; функция легких резко ухудшается.

Следует также иметь в виду, что при назначении D-пеницилламина может развиться как синдром Гудпасчера с легочными инфильтратами, так и миастения, которая в случае поражения дыхательных мышц способна привести к дыхательной недостаточности и быстрому летальному исходу.

Однако, несмотря на все изложенное, истинное значение лекарственных препаратов как факторов риска легочных изменений при РА настолько невелико, что при выборе терапии эти соображения практически не учитываются.

Сигидин Я.А.

Опубликовал Константин Моканов

Источник